小3から小6までの不登校記録──教育相談・WISC検査で見えた子どもの特性と親子の変化

「子どもが学校に行けない──どうすればいいの?」

不登校の入り口に立ったとき、誰もが抱く不安です。

この記事では、私と娘が小3から小6までの約3年間で経験したことをまとめました。

教育相談やフリースクール見学、WISC検査などを通して見えてきた親子の変化。

「動いてみて分かったこと」「心が軽くなるヒント」をまとめました。

- 教育相談をどう活用できるか

- WISC検査で分かる子どもの特性と活かし方

- フリースクールや登校再開に向けて親子で試したこと

- 不登校の子どもを「受け入れる」ときに大切な視点

不登校が始まった小3冬、教育相談へ

1対1の安心できる時間

娘の不登校が始まったのは、小学3年生の11月。

それから3か月ほど経った頃、市で行っている無料の教育相談に通い始めました。

教育相談では、親子は別々の時間を過ごします。

私は担当の職員の方に話を聞いてもらい、娘は職員と1対1でカードゲームや工作、絵を描いたり。短い時間でしたが、家族以外の人と関わる安心できる場になっていました。

一方で、グループ活動には「いやだ」と拒否。

無理に参加させず、娘のペースを尊重しました。

それでも「親以外と過ごす時間」が娘の気分転換になり、また社会とのつながりを持てた気がして少し安心できました。

フリースクール見学で分かったこと

教育相談を通じて、市が紹介してくれたフリースクールも見学しました。

活動はグループ中心で、学年を超えた交流がメイン。

けれど娘は「絶対に行きたくない」と強く拒否しました。

送迎の負担もあり、本人が拒否する以上、通うことはありませんでした。

ですが、「娘が何を苦手とし、何を嫌がるのか」が見えた点で、無駄ではなかったと感じています。

不登校初期は親である私も不安定でした。

教育相談は「解決策をくれる場」ではなく、「安心して話せる場」として大きな意味がありました。

小4冬、不安と向き合い「本当の受け入れ」へ

教育相談で涙があふれた瞬間

小3の冬に無理やり登校させた経験で、親子ともにボロボロになった私。

小4の前半は、「無理に登校させない」と決めたものの、「どうにかして学校に行かせたい」という思いは拭えずにいました。

そして私は精神的に不安定な毎日を過ごしていました。

「育て方が悪かったのでは」

「離婚したのが間違いだったのでは」

過去の自分の選択を責め続け、仕事で迷惑をかけると「私は無能だ」とさらに追い詰める…。

誰にも胸の内を話せず、未来を思うと不安でいっぱいでした。

教育相談で職員の方に

「お母さん、辛かったね」

「よく頑張ってますね」

と声をかけてもらった瞬間、涙があふれました。

離婚に対しても「お母さんが笑えるなら、それでいいんですよ」と肯定してもらい、ようやく自分を責める気持ちが少しずつ緩んでいきました。

誰にも言えなかった不安や後悔に寄り添ってもらえたことで、心が救われたのです。

WISC検査で見えた娘の特性

同時期、私は以前から感じていた「発達障害があるのでは」という不安を相談しました。

そこで案内されたのが WISC検査。

子どもの「得意・不得意」を把握する心理検査で、言葉の理解力・記憶力・注意力などを測定します。

診断を下すためではなく、「学習や生活でつまずきやすいところ」「伸ばしやすい力」を知るためのものです。

結果は「全体的に平均」。

言語理解や思考力は得意な一方、ワーキングメモリー(短期記憶や作業記憶)は弱いと出ました。

(一度に複数の指示をされると忘れてしまう、板書や漢字の書き取りが苦手…など)

「やっぱりそうか」と納得すると同時に、配慮次第で負担を減らせば登校できるかもしれないと希望も持ちました。

しかし、どんな提案をしても娘の気持ちは変わらず。

そこで気づいたのは「娘はそもそも学校という仕組みに合わない部分がある」という現実でした。

「学校に行かなくてもいい」と心から言えた時

小4の冬。不登校になって一年ほど経った頃です。

私はようやく気づきました。

学校に行けないことを後ろ向きに捉えていたのは、私だけだったのです。

娘にとって「学校に行かない」という選択は、後ろ向きではありませんでした。

むしろ自分にとって自然で、安心できる選択肢。

私はやっと心の底から「行かなくてもいいよ」と伝えることができました。

これまではいつも「でも本当は行ってほしい」という言葉が心の奥に残っていたけれど、この時は違いました。

ようやく娘の気持ちを丸ごと受け止められた瞬間でした。

すると不思議なことに、その少し後、娘は「5年生になったら学校に行く」とぽつりと呟きました。

その言葉とともに、これまで不規則だった生活を少しずつ整え、朝早く起きようと努力する姿も見られました。

実際には行けなかったとしても、娘が「変わろう」としてくれたこと。

その小さな行動がとても嬉しくて、今も強く心に残っています。

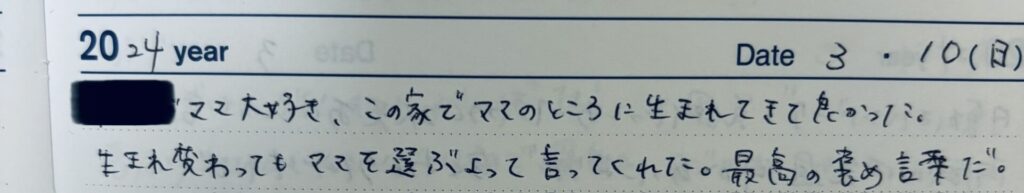

そして小4の3月、寝る前に娘がぽつりと口にした言葉。

「ママ大好き。この家でママのところに生まれてきて良かった。

生まれ変わっても、またママを選ぶよ」

その瞬間、胸の奥がじんわり熱くなって、溢れそうになる涙を必死に堪えました。

母親として、これ以上の言葉はありません。

不登校が続いていた日々の不安も後悔も、この一言で救われた気がしました。

「この子はちゃんと私の愛を受け取ってくれている」──そう実感できたことが、親子の関係を支える大きな力になったのです。

小5、登校再開と林間学校での経験

夏休みまでの登校

5年生になると、下の子が小学校に上がったことも影響してか、娘はしばらく登校できるようになりました。

小4の終わりに口にしていた「5年生になったら学校に行く」という言葉を、本当に実行してくれたのです。

夏休みまではほぼ毎日通い続けました。

その姿は、私から見ても「よく頑張っている」としか言えないものでした。

毎日学校へ行くことは、娘にとって相当なエネルギーを必要としたはずです。

正直、親としては「このまま続いてくれたら…」という期待がありました。

ですが同時に、娘の心の安定こそが最優先だと感じていたので、夏休み明けから再び休む日々に戻っても、以前のように「不登校」という事実そのものに追い詰められることはありませんでした。

林間学校で得られた希望

また、5年生の林間学校(1泊2日)には参加することができました。

友達との関係も良好で、帰ってきた娘から「カレー作りが楽しかった」と聞けたのは、大きな安心につながりました。

全てを楽しめたわけではないし、精神的な疲れもあったようですが、それでも「何かひとつ楽しかった」と思えることがあったのは十分な成果でした。

そして改めて気づいたのは、「全部できなくてもいい」ということ。

不登校の子どもにとっては、「行けた日」「楽しめた瞬間」そのひとつひとつが、大きな一歩です。

できなかったことに目を向けるより、「できたこと」に光を当てる。

その視点を持つことで、親も子も少しラクになれるのだと思います。

小6現在、前向きに歩むために

「学校に行かない」という選択

そして今。

小6になった娘は、「学校には行かない」とはっきり宣言しました。実際に登校したのは、2日だけです。

けれども、家に閉じこもってふさぎ込むことはなく、日々を元気に過ごしています。

好きなことに取り組んだり、弟と笑い合ったりする姿を見ていると、「学校に行かない=不幸」ではないと実感します。

フリースクールへの関心

中学進学を意識するようになった最近では、フリースクールの話をすると、以前より少し前向きな反応を見せるようになりました。

小4の頃に見学したときは「絶対にイヤ」と拒否した娘ですが、それはフリースクールそのものが嫌だったのではなく、「グループ活動」がどうしても苦手だったから。

だから今は、グループ活動中心ではなく、自分のペースで学べる場所を一緒に探しています。

現時点で、公立中学に通うつもりはないようですし、私も今の学校制度の中で無理に通わせるのは難しいだろうと感じています。

「合う場所はきっとある」と信じて、親子で模索を続けているところです。

不登校が完全に解決したわけではありません。

けれど、ここまでの道のりを親子で一緒に歩んできたからこそ、今は娘の選択を落ち着いて受け止められる自分がいます。

不登校の子どもと向き合って学んだ5つのこと

- 教育相談は「解決策をくれる場」ではなく「安心して話せる場」

- フリースクールは合わなくても「苦手が分かる」という収穫になる

- WISC検査は「ラベル付け」ではなく「理解の材料」

- 親が動けない時期があっても大丈夫。その時できることを優先すればいい

- 全部は無理でも、小さな一歩(林間学校や短期の登校)を大切にする

まとめ──不登校は「正解のない道」だからこそ

不登校に「これが正解」という対応はありません。

合う方法もあれば、合わない方法もある。

動ける時期もあれば、動けない時期もある。

けれど、親が「その時にできる一歩」を積み重ねていけば、必ず子どもの気持ちや親子関係に変化が生まれます。

もし今まさに「どうすればいいのか」と悩んでいる親御さんがいたら伝えたいです。

不登校があっても子どもの未来は閉ざされません。

学校に行けない時期があっても、子どもは笑い、成長していきます。

親にできることは「この子に合う場所を一緒に探そう」と寄り添うこと。それだけで十分です。

焦らなくても大丈夫。できるときに、できる一歩を。